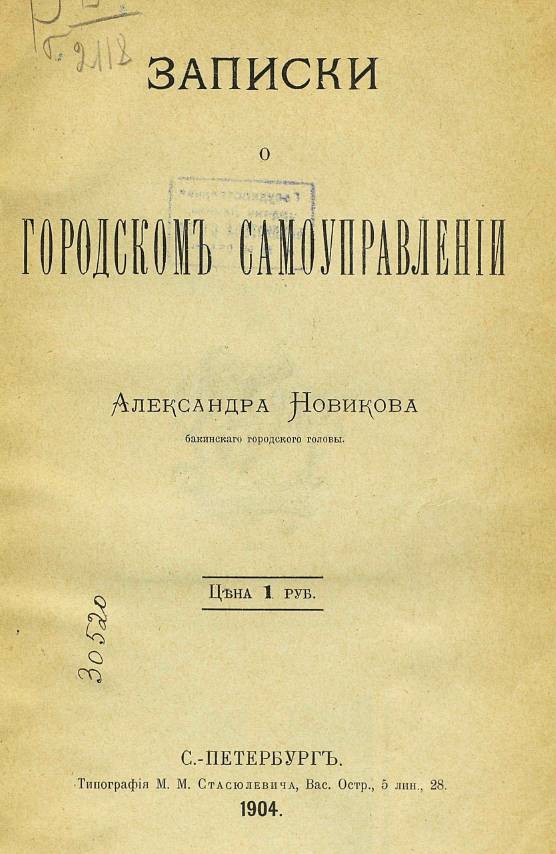

ЗАПИСКИ О ГОРОДСКОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Александра Новикова

бакинского городского головы

С.-ПЕТЕРБУРГ.

Типография М. М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин., 28.

1904

Посвящается Марку Андреевичу Натансону

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Пресса и общественная жизнь

II. Работники общественных самоуправлений

III. Местные люди и национальный вопрос

IV. Муниципализация городских предприятий

V. Муниципализация торговых предприятий

VI. Волокита в городских хозяйствах

VII. Дума

VIII. Гласные

IX. Думские заседания

X. Общественная деятельность

XI. Городская управа

XII. Комиссии

XIII. Непонятное совместительство

XIV. Городской голова

XV. Смета

XVI. Оценки

XVII. Статистика

XVIII. Канцелярия

XIX. Бухгалтерия

XX. Обязательные постановления

XXI. Пенсии

Х II. Печатный орган

XXIII. Губернское по городским делам присутствие

XXIV. Низшее народное образование

XXV. Средние учебные заведения

XXVI. Основы общественной медицины

XXVII. Ближайшие задачи общественной медицины

Х XVIII. Санитария

XXIX. Больницы

XXX. Воспитательные дома

XXXI. Ветеринарная часть

XXXII. Благотворительность

XXXIII. Вода и канализация

ХХХIV. Мостовые и пути сообщения

XXXV. Освещение, отопление и телефоны

XXXVI. Строительная часть и квартирный вопрос

XXXVII. Городские земли

XXXVIII. Пожарная часть и страхование

I. Пресса и общественная жизнь

Припоминается мне где-то прочитанный рассказ из китайской жизни: захотелось богдыхану узнать, чем интересуется народ его, и вот поручил он министру своему осведомиться об этом и ему доложить. Приходитеминистр и докладывает, что всюду ругают Лиан-Чу, гусляра, и ругают за пустяки, за фальшивую ноту, за слишком грустный или за слишком веселый выбор пьес... Удивился богдыхан... Лиан-Чу был его любимый гусляр.— Сам переоделся и побывал всюду: в церквах, в общественных собраниях, на базарах. Всюду ругали Лиан-Чу. Богдыхан вернулся и велел его позвать.

— Знаешь ли ты, Лиан-Чу, за что тебя народ ругает?

— А кого же им ругать, о, сын неба! — отвечал Лиан-Чу. — Сановников, учителей, проповедников ругать ты не позволяешь. Вот на меня все и набросились.

Но богдыхан был человек справедливый—он запретил и Лиан-Чу ругать.

Общественное управление, земское и городское, играет у нас роль Лиан-Чу. Многое нельзя обсуждать в газетах по причинам, от прессы не зависящим; частную жизнь обсуждать тоже нельзя: не принято, да и неинтересно. Остается самоуправление: и стоит-то его критиковать, и позволено. И попадает же ему от самых серьёзных академических журналов и газет до юмористических и уличных включительно, все наполнены главным образом обсуждением, критикой, часто восхвалением, ещё чаще руганью земств, дум, управ, а то и отдельных гласных и деятелей самоуправлений. Во Франции про муниципалитеты пишут реже — охотятся за более крупною дичью. И в этой охоте дошли до виртуозности!

Я говорю фигурально. Охотятся-то собственно за читателями, а приманкой служат деятели.

Возьмите какой-нибудь Intransigeant. Рошфор (ведь крупный общественный деятель, крупный писатель и талант) ругается как извозчик, причём ругает самых видных деятелей республики! Да как ругает! клевещет на них, выдумывая и коверкая факты.

И странное дело, пока одних ругает одна партия, а противников их другая партия, всё идёт как следует и ругань и клевета пристаёт к ним, как к стене горох... На то они и деятели, чтобы их ругали. Действие вызывает противодействие, ругань—защиту. Но картина меняется, когда деятель что-нибудь сделает действительно предосудительное—прекращаются похвалы друзей и ругань противников. Деятель сходит со сцены — он недостоин общественного внимания, он умирает для общества. Так было, например, с Клемансо. Его замолчали. То же более или менее замечается и у нас. Наша пресса (чуть-чуть было не перетянул на неё эпитет французской армии—великая молчальница, но забыл, что наша молчальница не велика), наша пресса — говорю я, тоже часто ругается, часто клевещет... К сожалению, мы-то относимся к этому не по-французски и всегда готовы взывать к городовому. Это-то и есть великая ошибка наша. От этого и происходят гонения корреспондентов, избивание редакторов докторами и другие уродливые явления, так часто возмущающие лучшую часть общества. А объясняется всё это очень просто. Мы мало работаем (мало развита общественная деятельность), мало пишем (не умеем, да и не позволяют), и выходит, что деятели и пресса не свыклись между собою и косятся друг на друга. В Англии, — беру с натуры, — писатель отделал деятеля что называется на все корки и с номером в руках летит спозаранку к нему. Тот читает и за чашкой чая приятели обсуждают статью и вызвавшее ею политическое явление. У нас — писатель (хотя бы напрасно) отделал деятеля... и деятель сучит рукава, a то запасается палкой или даже револьвером.

Происходит это у нас от явного непонимания значения прессы. В прессе, как и во всяком человеческом учреждении, работает много всякого люду, хорошего и дурного, а преимущественно, как и везде, среднего. Статьи пишутся соответственно с этим различно: или чтобы провести идею, иногда великую, или чтобы очернить, оклеветать человека, иногда из-за самых низких побуждений, большей же частью из-за построчной платы. Шумят, гремят больше статьи ругательные, клеветнические писателей, хотя бы иногда и продажных: такие статьи больше читаются, чем спокойно написанные, но сравнивать их можно с рюмкой водки. Тянутся к этой рюмке, пьют её с гримасой, а всё-таки пьют, платят за неё деньги и ещё наливают... а наутро кроме головной боли не остаётся ничего.

Оклеветали, мол, человека... и больше ничего. Самому бывает сначала, когда не втянулся, досадно, а потом ничего — чувствуется, что зло вызывает реакцию.

Другое совсем дело — статья объективная, хотя бы и вызванная действительным злом. Чувствуется правда в ней, хотя бы форма её была не ругательная. Правда эта колет глаза обвиняемому. Голос правды звучит иногда и не громко, но запечатлевается в уме и сердце читателя... И в этой правде, остающейся полезной, выдвигающей одних и низвергающей других — всё значение прессы.

Сравните с золотом, с жемчужинами. Сколько песку надо перебрать, перемыть, чтобы получить фунт золота! Сколько раковин на дне морском надо перебрать, чтобы добыть хорошую жемчужинку! Однако золото — предмет вожделения всех людей, а жемчуг —украшение цариц. Преклонимся же перед прессой — носительницей истины, несмотря на толстый иногда слой грязи. Будем помнить, что всё добро, которое разлилось в человечестве последнее столетие, главным образом распространялось через прессу.

В особенности ярко это проявляется в делах суда. Возьмите у нас. Дореформенный суд — без гласности — суд безобразный, несправедливый, бесчеловечный. Суд шестидесятых и семидесятых годов безо всякого ограничения гласности вдруг поднимается на недосягаемую высоту. Уменьшается гласность и, увы! меркнет постольку и ореол суда!

То же и с общественным делом. В самом плохом, неорганизованном общественном учреждении понятие о добре выше, чем там, где гласность преследуется. Попробуйте взять лишний двугривенный, или нарушить право маленького человека, и он запищит... и писк его услышится прежде всего в прессе ... и почувствуется, что писк этот законный... и исправятся делающие зло.

Я могу засвидетельствовать значение прессы, потому что прочувствовал на себе это значение и как писатель, и как объект нападок. Как писателю, мне удавалось добиваться правды путём прессы и притом в борьбе, казавшейся, ох! как неравной, с сильными противниками. В полемиках чувствовал часто удовлетворение в том, что содействовал уяснению правды и, должен сказать, что высшего я наслаждения в жизни не испытывал!

Как объект обсуждения в печати, как общественный деятель, я тоже прошел все фазисы. Сначала я реагировал на малейшее неодобрение, затем, когда одобрения, а тем более порицания стали учащаться, я понял значение тех и других.

Если наступят на здоровую ногу, не больно; наступят на мозоль — больно, и очень. То же и с прессой: обвинят там, где ты не виноват — часто из-за личных мелких побуждений — обвинение, хотя бы талантливое, хотя бы ругательное, стечёт как с гуся вода. Обвинят справедливо, хотя бы вина твоя была невелика — больно, стыдно в этот день в глаза людям смотреть! и ты невольно исправляешься!

А потому, да здравствует пресса! Шире ей дорогу в думах и земствах, судах и департаментах, канцеляриях и управах, комиссиях и совещаниях, везде , где делается общественное дело!

II. Работники общественных самоуправлений

Сорокалетняя практика наших земств и несколько более короткая практика городских самоуправлений выработала различные типы деятелей, которым, с одной стороны, принадлежит теперь руководство в общественных учреждениях, с другой — выпало на долю произвести те многотрудные работы, которые так двинули вперёд умственное и материальное развитие городов и деревень.

Чем вызвана кипучая работа этих деятелей? Особенно ли благоприятным законодательством, сразу наметившим для самоуправлений лучших людей? или обилием этих людей? или особо благоприятными условиями этой работы? Вот в чём надо разобраться.

Надо признаться, что земство имело некоторые преимущества перед городами. Городское самоуправление несколько запоздало своим появлением, тогда как земства открыли свою деятельность в самый благоприятный момент общего подъёма духа, сопровождавшего Великие Реформы. Это было время, когда всякий, на время забыв свои мелкие интересы, нес н а алтарь общественности свой ум, свои знания, свои силы. Когда читаешь земские обзоры тех времён, поражаешься альтруизмом людей, принимавших участие в прениях. Личного «я» для них не существовало. Была польза общая, благо народа, или, как тогда говорили, нужды земли! Среди плеяды деятелей земства, увековечивших имя своё, не могу не помянуть с глубоким благоговением нашего тамбовского Цинциннати, князя Васильчикова, переменившего на звание гласного пост военного министра! Вот как смотрели тогда на служение земле! Вот фундамент, положенный в основание земства!

Благоприятствовал подъёму духа и состав собраний. Рядом с князем Васильчиковым сидели священники, купцы, мещане и выборные крестьяне, при том в таком числе, что дворянство могло только культурным, а не численным превосходством завоевать себе руководящую роль. И надо отдать справедливость тогдашнему дворянству; оно стало во главе земства по праву, по действительно важным услугам, оказанным земле.

Затем идут смутные семидесятые годы — реакция появляется в самом земстве, единодушие исчезает, разгорается борьба земли и личного кармана, альтруизма и эгоизма, светлых сил и тёмных...

Может быть, вероятно даже, побороли бы светлые силы, но тут обстоятельства меняются: умаляется самостоятельность земства; гласные от дворян получают громадный численный перевес над всеми остальными; крестьяне (и то больше по назначению) оставляются в земстве как декорация, начинается бегство из земства прежних работников... Исчезает тип князей Васильчиковых... наоборот, чуть ли не каждый дворянин лелеет мечту попасть в земские начальники...

Теперь еще кое-где земский огонёк, в особенности в губернских собраниях, вспыхивает хоть иногда, иногда же совсем потухает и от внутренних и от внешних причин…

И что же? Умерло земство? Опустилось окончательно? Прекратилась его плодотворная работа?

Нет. Не так быстро, не так энергично делается земское дело, но все-таки делается. Какие бы ни были внешние тормозы и внутренний упадок, не остановилось же дело земской школы, земской медицины. Очевидно, надо закрыть земство или запретить одну из его функций (продовольствие, статистика), чтобы перестало оно реагировать на требования жизни.

Постараюсь разобраться в этом. Почему же действительно дело делается, несмотря на низкий уровень собраний? Кто его делает?

Пусть вызывает эту деятельность жизнь — но где работники? Кто является исполнителем требований жизни?

Земство ли, сама ли жизнь выработали целые типы работников? Таковыми являются земский учитель, земский врач, земский статистик, последнее время земский техник. Начинал такой человек учить, лечить, наблюдать или строить: делался вследствие отсутствия внешних стеснений и вследствие облагораживающего действия земли своим человеком для населения. Попробуйте-ка тронуть с места такого человека! Нельзя! Какое бы ни было земство, хотя бы почти сплошь стоящее против всякого увеличения сметы, должно слушаться голоса населения.

Другие, соседние сёла, волости, районы, видя, что у соседей хорошо, и себе начинают требовать людей. И им отказать нельзя. Таким образом, движется дело даже против воли самых земцев, часто сговаривающихся перед заседанием не уступить и удивляющихся по выходе из залы, как вздулась проклятая смета!

Другими словами: жизнь в искусственные, тем более фальшивые, рамки не всунешь. Это, как рождение ребенка. Не помогайте родам — а ребёнок все-таки родится, поражая силой своей. Слышал я даже от деревенских бабок, что хороший, здоровый ребёнок родится труднее , чем слабый.

Повторяю: в первые времена земства дело делали земцы, конечно, не непосредственно, а с помощью людей, которых привлекли к земле. Затем картина изменилась. Явились препоны внешние и внутренние. Но та же работа стала производиться не самими земцами, иногда даже против их воли, a посторонними, специалистами, сроднившимися с землей, пришедшимися ей по сердцу и полюбившими её. Нарождался понемногу, развился и сроднился с населением земли третий элемент.

И сроднился он настолько, что когда делаются опыты его оторвать от земли, то это производит впечатление ампутации.

И в другой форме работники должны возродиться! Потому что жизни не остановить, как не остановить без смерти родов женщины!

Перейду к городской жизни.

Городское самоуправление родилось позже земского. Время было уже менее благоприятно. Если еще не началась, то в воздухе уж чувствовалась реакция. Естественно, что при менее благоприятных условиях развилась менее совершенная организация.

Есть земец, нет соответствующего термина для городского деятеля. Разница десяти лет во времени разработки проектов земского и городского самоуправлений отразилась на качестве самих проектов. К работе в земствах было приглашено на первых порах всё, что имело общение с деревней: богатое дворянство, духовенство, купечество и бедное крестьянство. Притом, земство было совсем бессословно. Уж впоследствии всё это изменилось, когда фундамент был заложен.

В городе сразу обратились к двум сословиям (да простят мне эти термины): домовладельцам и крупным торговым людям. Всех остальных забыли или преднамеренно оставили в стороне; квартирантов даже богатых, не говоря уже о бесчисленных обывателях, голосом которых даже совсем пренебрегли.

Что получилось? Получилась политика городских центров в ущерб окраинам, отсталость городов (даже против деревень) в таких делах, как народное образование, отсутствие таких работников, каких дало земство...

Итак, первая разница в жизни городских и земских самоуправлений та, что во втором был заложен более прочный фундамент; а без фундамента не выстроилось в городах то здание, которое оказалось возможным в деревне.

Другими словами, в городах не оказалось тех бескорыстных работников, которых мы видели в земстве.

Но то, что не было посеяно с самого начала, не могло и родиться само собой после, когда к тому же изменились внешние условия.

Земские гласные, несмотря на изменившиеся условия, всё-таки кое-как реагировали на желания жителей деревни, городские, более далёкие от обывателя и по состоянию и по кругозору, не реагировали, и если что и перепадало населению, то скорее из чувства альтруизма, чем от общности и обоюдности интересов. A на этой почве где было народиться третьему элементу? Как нет слова, соответствующего земцу, так нет городского учителя, врача, архитектора в том смысле, как мы понимаем земского учителя, врача, статистика.

Наконец, прибавим к этому внутренние свойства самой среды. Деревня чище города не только воздухом, водой, почвой, но нравственной фигурой обывателя, более близкого к природе, чем городской. Это последняя, третья причина, почему не развился третий элемент; почва для него была менее благодарна.

Условия продолжаются для городов такие же тяжёлые, как и для земств. Поэтому и теперь еще городам предстоит работа самообновления (я говорю про состав работников), мне кажется, что для этого процесса им прежде всего следует взглянуть на земство.

Чем оно сильно? ведь не земскими собраниями, работающими от 3 до 7 дней в году! Не малочисленными, часто неудовлетворительными членами земских управ. Оно сильно многочисленными самоотверженными тружениками — третьим элементом.

Очевидно, в нём надо искать спасенье городов. Но, ведь есть же у нас и городские врачи, и городские учителя, и городские статистики. Есть, но разница между ними и земскими очевидна.

Слыхали ли вы про съезды городских учителей? или городских врачей? Коли слыхали, то очень редко. А про то, чтобы все врачи, или статистики, или все служащие города подали протест или вышли в отставку вследствие несправедливости начальства или вследствие тормозов, встретившихся им в их работе? может быть и слышали, но очень уже редко.

Между тем, в земстве это — явления весьма обыкновенные.

Не следует ли из этого, что земский работник заботится более о деле, чем городской?

Очевидно, надо ободрить городского работника, надо поднять его этику, поставив его в лучшие условия. Чтобы решить, как это сделать, обратимся опять к земству.

Где там решаются дела медицинские? На медико-санитарных съездах, куда приглашаются и члены управы, и гласные, и все врачи, служащие в земстве. Были попытки приглашать фельдшеров. И хорошо, коли приглашать и фельдшеров и акушерок. В одном московском земстве решили на съездах врачей каждые три года баллотировать всех. Плох — уходи из нашей среды. Понятно, как при таких условиях улучшается качество работы. Поневоле и средний человек начинает увлекаться делом, а не двадцатым числом или частной практикой.

То же можно сказать и про съезды учителей. Спросите учительниц, побывавших на таких съездах! С каким восторгом он говорят про руководительство на съездах лиц, составивших себе этим громкие имена в России? Вот как поднимается этика среды!

А сплоченность статистиков? разве это не признак тонкого понимания собственного достоинства? Достоинства человека, не имеющего с семьей гроша за душой, кроме сторублёвого жалованья?

А есть это у нас в городах?

А коли нет, так не пора ли подумать о том, чтобы было?

Поднимите самосознание служащих! Устраивайте съезды, беседы! Будьте требовательны, когда дело идёт о работе и благополучии общего дела, но не требуйте чинопочитания, по-

клонов. Устройте в каждой корпорации товарищеский суд. Воздействуйте, если сумеете, на служащих этим путём лучше, чем непосредственно. И вы поднимете этически уровень целой среды. Вот путь к спасению, и думаю — другого нет.

III. Местные люди и национальный вопрос

Пишу эту статью под влиянием случая из моей практики бакинского городского головы. Я никак не думал, что кто-нибудь когда-либо будет иметь возможность упрекнуть меня в националистических тенденциях. Когда я шёл в городские головы города Баку, я думал, что выбор бакинских гласных остановился именно на мне, а не на ком-либо ином именно потому, что я достаточно доказал свою полную невосприимчивость ко всем, к сожалению так распространённым ныне, националистическим идеям.

Так я и говорил думе в своей вступительной речи, a так как я ни во лжи, ни в торговле своими убеждениями упрёков обыкновенно не заслуживал, то надеялся, что этот вопрос для меня окончательно решён и что на этой почве мне никаких конфликтов опасаться нечего.

Между тем, именно на этом проклятом вопросе я и заслужил упрёк. Я говорю проклятом, потому что национализм, всегда соединённый с дурными чувствами, а следовательно и с дурными делами по отношению к чужим народностям, я считаю тонким видом Каинова греха, т. е. братоубийства.

Положим, публично меня националистом не называли, прикрывая это обвинением в том, что я избегаю местных людей. Но мне доподлинно известно, что за глаза некоторые из моих противников старались дискредитировать меня в общественном мнении именно на этой почве.

В записках общего содержания я позволяю себе говорить pro domo sua единственно потому, что этот вопрос имеет слишком уже общественный характер, указание же на частный пример, в данном случае бывший со мной, может лишь уяснить дело.

Повторяю: в национализме собственно меня открыто никто не обвинял, но говорили о моем предпочтении людей со стороны против местных. Пусть будет так. Пусть заботились не о национальности назначаемых, а лишь о месте их жительства или рождения. Из этого вытекает, что кроме весьма любопытного национального вопроса есть ещё другой вопрос о преимущественном праве местных людей. Мне же кажется, что эти вопросы сильно между собою связаны везде, а в Баку в особенности.

Примеров того, как приглашают выписных людей — очень много. Приведу некоторые из них.

1) В Россию некогда выписали Рюрика, Синеуса и Трувора. При Петре Великом тоже были выписаны разные иностранцы.

2) В Турцию, Китай, Корею постоянно выписываются в армию и в администрацию европейские ученые и инструкторы.

3) На постройку сибирской дороги были выписаны итальянские рабочие.

4) Петр III, большой любитель немцев, не только выписывал их из-за границы, но все лучшие и наиболее видные места предоставлял им.

Хорошо ли или дурно делали все эти народы и люди, выписывая к себе иностранцев? Думаю, что дать общий ответ всякий затруднится. Как никто не бросит камня в Петра I за выписку Лефорта, так никто не одобрит выписку ни на что ненужных немцев Петром III. У Петра I была одна цель: благо родины. Не находя у себя людей достаточно ученых, он выписывал их оттуда, где они были.

У Петра III этой цели не было. Наоборот: он лично, любя немцев, старался их пристроить во вред русским.

Таким же образом понятна выписка европейских учёных в малокультурные страны и итальянских рабочих на сибирскую дорогу и несимпатична вьшиска в Петербург разных иностранных парикмахеров, метрдотелей и горничных из чувства преклонения перед модой.

Думаю, что эти примеры можно свести к одному правилу: выписка иностранцев хороша и полезна, если имеет целью исключительно благо народа, куда они выписываются, и нехороша, когда целью является благо призываемых за счёт народа, их принимающего .

Совершенно то же мы имеем в сфере частной жизни. Думаю, что если я, в качестве помещика, буду рабочих в Тамбовскую губернию выписывать из Китая, то меня русские по праву могут обвинять в пренебрежении местными интересами.

Так ж тамбовцы меня обвинят, если я буду предпочитать рязанца, а жители моего села, если я буду давать предпочтение жителям другого, более отдалённого.

Естественно местным людям, в данном примере тамбовцам, иметь, если хотите, известное нравственное право на преимущество пред рязанцами, а тем более китайцами.

Да иначе и быть не может. С соседом меня связывает большая общность привычек, чем с жителем, удалённым от меня на двадцать вёрст. Эта связь еще тоньше у меня с рязанцем и еще меньше с моим еще более дальним братом — китайцем. Затем у моего соседа ещё преимущество. Живущему рядом, ему легче прийти ко мне на работу, чем рязанцу и китайцу, а поэтому его работа дешевле.

Но всё это относится лишь к тому случаю, если работа и тех и других одинакова. Тамбовский землепашец, еле умеющий держать топор в руках, не может на меня обижаться, если я из Рязани выпишу плотника, из Нижнего каменщика, из Китая мастеров для выделывания чесучи.

Наконец, если работа немца даже в поле гораздо лучше, чем работа тамбовцев, то пусть расчётливый хозяин скажет им: «улучшите работу и сделайте, чтобы мне выгодно было вас брать или по крайней мере безубыточно, a то смотрите—я возьму немцев». Это будет не великодушно, но в наш век расчёта это будет считаться справедливым.

Формулируя всё сказанное, получим такое правило: местные люди имеют преимущество перед дальними, эти последние перед ещё более дальними и так далее, при равных условиях работы, цены, производительности, приносимой пользы.

Если же цена ниже и приспособленность людей дальних лучше, то право работодателя их предпочесть местным людям. Конечно, чувство близости, общности привычек (это и есть истинный патриотизм, в отличи от национализма) всегда склоняет в данном случае весы в пользу ближайших соседей. Но теоретически правило моё верно.

Теперь перейду к общественному делу, стоящему между государственным и частным.

По своим свойствам оно ближе к государственному, чем к частному, и вот почему: частный человек может отступать от теории сколько хочет. Фабрикант, заводчик, помещик может, любя своих рабочих, сделать им ту или другую поблажку, простить то или другое упущение. Это его право, потому что в этом случае он приносит ущерб одному себе.

Я скажу больше: это его человеческая обязанность, если он не на словах только проповедует любовь к ближнему. На то он частный человек.

Другое дело—общественный деятель, он не может ни дарить, ни прощать, ни делать снисхождений, ни кому-либо мирволить и покровительствовать, кроме как наиболее достойному.

Цель его службы не его личная польза, а польза обывателей. Её он всегда должен иметь перед глазами, и ничто другое.

Деятельность помещика эгоистическая и дает полный простор альтруистическим его проявлением по отношению к служащим и рабочим. Деятельность общественного человека должна быть всецело альтруистическая. Своего « я » для него быть не должно. Ясно, что тут не может быть места никакому другому альтруизму низшего порядка. Чем выше служение, тем менее даёт оно простора личному чувству. Этим общественная служба походит на государственную. Правители и их помощники, служа целым народам, ещё более связаны в своих действиях и в потворстве своим чувствам. Чем выше с лужение, тем меньше места компромиссам.

Вернёмся к своему вопросу. Имеют ли преимущество местные жители перед другими для поступления на службу в местном общественном учреждении. Ответ простой: при всех прочих равных условиях — да, имеют. И тот общественный деятель, который бы преднамеренно стал выписывать иногородних по личным убеждениям, давая им предпочтение перед местными, думаю, поступил бы неправильно.

Но это только ceteris paribus, т. е. если все остальные условия совершенно одинаковы.

А какие это условия? Требования от служащего общественному самоуправлению очень высоки. Не надо думать, что особые свойства общественности должны быть присущи лишь высшим заправилам самоуправления. Обычно гласные это приписывают только себе. Мы, мол, служим бескорыстно, но мы отцы города, мы заботимся о благе общественном, не то, что все эти наёмные... это что! Разве их можно сравнить с отцами города? За ними смотри, да смотри...

Это глубокое заблуждение, даже если оно бессознательно, ведёт к большому злу. Всех наёмных стараются нанять подешевле (спрос и предложение). Всё равно, мол, они наёмные!..

Я думаю, что тут-то и кроется главная причина неудовлетворительности наших городских хозяйств. Наёмные-то эти люди должны быть столь же пропитаны духом общественности, как должны бы и господа гласные. Только при высоком уровне общественности пойдёт дело хорошо, причем эта общественность отнюдь не должна быть уделом лишь гласных, и должна пропитать всех приближающихся к «общественному пирогу». (Какое скверное выражение!). Общественный пирог должен быть для обывателей, а не для гласного или для служащего.

Чем выше местный уровень общественной этики, тем лучше. Иная местность может быть поставщиком общественных деятелей, как Рязань ставит плотников во все губернии России... Это вовсе не гипербола и не шутка. Общественный деятель воспитывается, учится воспринимать общественную этику, как рязанец учится плотничному ремеслу. Оттого у нас так плохо идёт дело, что общественность не в чести, мало думают об этике в служении обществу. И людей мало, и надо их искать, а искать их нелегко. Приходится обращаться в земства, единственный бывший прежде рассадник таких людей. Я говорю бывший прежде, потому что теперь и в земствах не живется людям идейным, с общественной жилкой.

И не знаешь, где их и искать. А без них нельзя. Только ими можешь ещё кое-что сделать доброго на общественной ниве. И вот ищешь, справляешься.

Это ли пренебрежение к местным людям и вытягивание своих? Не думаю.

Иногда и на местном горизонте поднимаются такие звёзды. Да ей рад бываешь, этой звёздочке, несказанно, и рад бываешь её положить в свою городскую сокровищницу! Да кто же виноват, что их мало? Да и везде их мало, не в одном Баку, и везде их нужно выписывать со всех концов России самых дальних... А в Баку они особенно редки вследствие специфически американских плутократических особенностей этого города.

В начале статьи я сказал два слова о национализме. Не потому только я об этом заговорил, что меня в нём упрекали вопреки самой элементарной справедливости, а потому, что и в вопросе о местных людях некоторую роль надо, по-моему, отдать и вопросу национальному.

Я говорил: при всех равных условиях надо отдать преимущество местным людям.

Сделаю для Кавказа маленькое изменение. Если везде должно быть дано преимущество местным только при равных условиях, то на Кавказе я готов сделать маленькое послабление в пользу местных людей, допустив местного человека с баллом пять с минусом против неместного с круглой пятёркой. Причина тому вот какая.

Тамбовец, рязанец, когда он культурен, имеет возможность пользоваться плодами своей культуры без ограничения.

Ограничение ж это кое-где, к сожалению, все больше и больше становится строгим. Так тамбовец может сыну дать высшее образование в Москве, в среде, близкой к той, с которой он свыкся, в том же климате. Кавказцу приходится посылать юношу за тридевять земель, жить в совсем непривычном для него климате, в совсем несвойственных ему условиях. Тамбовец может, окончив своё образование, поступить на государственную службу по всем отраслям и повсеместно. Ищет он тёплого климата — он едет на Кавказ, а в громадном большинстве случаев он ищет местечка поближе к месту родины.

Кавказец с дипломом высшего учебного заведения, если хочет идти на государственную службу, должен прежде всего навсегда проститься со своей родиной, бросить семью, имение, язык, привычки. Многие, гонимые нуждой, на это идут, другие предпочитают отказаться от своих прав и не идут на службу.

Не естественно ли принять это во внимание и сделать им хоть незначительную поблажку в поступлении на общественную службу?

Я думаю, что это справедливо, конечно, при условии, чтобы эти поблажки не вредили обывателям и т. о. общему делу.

Всё это я понимаю и сознаю не меньше моих оппонентов, но ведь допустима лишь маленькая поблажка местным людям.

А разве маленькой поблажки требовали, когда у нас сыр-бор загорелся? Нет, не маленькой поблажки, а полного пожертвования интересов, общих местным людям. С этим, воля ваша, согласиться нельзя.

Я сейчас говорил о более мне знакомом Кавказе, но относиться это может и ко всяким другим окраинам, где может у нас быть национальное притеснение.

К сожалению, совсем нельзя это правило распространить и на миллионы евреев. Закон, всё стесняя их человеческие права, в городовом положении дошёл до геркулесовых столпов. Ни избирателем, ни гласным, ни видным служащим по найму еврей быть не может.

В избиратели и гласные его не пускает закон, в служащие, как, например, в доктора, архитекторы, его не утвердит начальство. И это и в черте и вне черты осёдлости, Скажут, что я забыл тех гласных евреев, которые сидят в думах по назначению! Нет, не забыл... Но лучше бы и их помарали. Было бы откровеннее...

IV. Муниципализация городских предприятий

У нас везде вечно кричат: денег нет. Какие потребности бы ни ждали удовлетворения, всегда возможно, что роковое — денег нет, затормозит дело. Чудовищное состояние маленьких и средних городов, равно как и окраин больших, без мостовых, без освещения, без путей сообщения, без канализации, без воды, с невежественным суеверным населением, живущим в грязи, с ужасающим процентом смертности — всё находит объяснение и извинение в вечном: денег нет.

Как же за границей? Почему города мостят и освещают не только все свои улицы, но и дороги, к ним ведущие? Почему зависть так и схватит вас, когда вы сравниваете иностранный город и его культуру с нашими? Почему у них деньги есть, a у нас вечно и нигде нет?

Горе наше, мне кажется, в том, что нам до всего надо дойти своим умом, своим опытом. Мы привыкли к мысли, что на столько-то лет отстали от Европы и считаем чуть не доблестью, что держим эту дистанцию, отнюдь её не уменьшая. А когда нам показывают на Запад, мы негодуем: что? Европа? А дистанция? Куда же денется наша самобытность,

если мы не соблюдём дистанцию? Если будем жить чужой головой, не переделавши всех тех ошибок, всех тех глупостей, какие переделал Запад, не имея еще западнее более культурного соседа?

Это одна из причин. Главная. Мы миримся с тем, что мы на рубеже Европы и Азии, так же как Азия мирится, что она Азия, а не Европа. И если разница между Европой и Азией заключается именно в культуре, между прочим и во внешней — как больницы, освещение, вода и прочее, то естественно, что мы миримся с отсутствием этой культуры. Не дай Бог с внешней культурой к нам перелезет и внутренняя! Тогда совсем беда! Так мы думаем в Баку, так мы думаем и в Москве!

Кром этой причины, скажем нравственной, если не безнравственной, есть еще другая, хранящаяся в нашем характере. Русский человек, имеющий несколько тысяч или десятков тысяч рублей, держит свой капитал в четырёхпроцентной ренте, и, боясь лишиться всего капитала, так как единственно верным помещением он считает четырёхпроцентную ренту, теряет этот же капитал, проживая его по частям, так как ему не хватает на прожитие процентов его ренты.

И в том, что мы покупаем ренту, мы видим уже громадный прогресс, ибо несколько десятков лет назад наши предки держали этот капитал в кубышках, так же, как в кубышках держат его и доселе наши соседи, живущие в нескольких стах верстах на восток.

Совершенно так же ведут своё хозяйство наши города. Если город у нас задолжал рублей 20 или 30 на жителя, то он считает себя неоплатным должником. При этом он не смотрит, что он на эти деньги сделал, и что ему это приобретение даёт выгоды. Нет, он знает, что у его города два миллиона долгу и ужасается! И когда нужно еще занять тысяч сто на крайнюю нужду или на выгодное предприятие — поднимается крик: Как? Занимать еще? А наши два миллиона долга?

А за границей смотрят не на сумму долга, а на разницу между имуществом и долгом, между процентом получаемым и процентом платимым.

И если предвидится предприятие, дающее 4,5 % при возможности занять за 4 проц., то какой бы ни был долг, хотя бы в 200 — 300 рублей на жителя, не сомневаясь, заключают новый заём. Дело коммерческое, дело расчёта, ведётся по-коммерчески. A у нас всегда боятся! Ну, как дело не пойдёт, ну, как город расти перестанет! И это теперь, когда всё бежит в город, когда деревня изнывает от перепроизводства людей, которых неудержимо дарит городам!

Это отсутствие предприимчивости, имеющее, конечно, глубокие исторические причины, — это одна из главных причин обеднения России. Оттого мы кричим, что нас давит то еврей, то немец, то бельгийская компания, то американское акционерное общество. И это всё правда! Еврей, немец, бельгиец, американец у вас хозяйничает, обогащается, а мы?.. мы избираем один из двух выходов: или бить еврея, что уже совсем гадко... или совсем не допускать иностранцев, хотя мы и лишимся тех или других благ технической культуры.

Почему бы самим не взяться за дело? не поучиться и не побить еврея и иностранца... не палкой, а знанием дела, смелостью предприятия, широтою полета? Такой век подходит, что этим оружием придётся бороться человеку с человеком, народу с народом, городу с городом.

Все это мне приходится говорить по поводу городского хозяйства. Возьмём конки и трамваи. Когда пример заграницы нам уже показал, как феноменально скоро развивается езда по конкам, мы все ещё сомневались в плодотворности этого нововведения. Наши думы только разговаривали об этом; предприниматель русский не находился; явились иностранцы. И все мы с ними начали вести дело, счастливые, что ничего не приходится тратить, а что тратят другие.

Мы получили конки, но зато оказались связанными этими конками по рукам и по ногам. Ни развивать сеть, как мы хотели, ни улучшать конку, ни перейти на другую тягу, ни выкупить предприятие мы не могли. Сколько миллионов ушло иностранцам с этими конками. Я отнюдь не к тому веду речь, чтобы сожалеть о том, что мы сдали конку иностранцам. Я радуюсь этому, потому что убеждён, что не будь иностранцев и до сих пор в большинстве случаев не было бы и конок.

И сколько нажили эти иностранцы на конках, показывает и постоянно растущее передвижение и высокие цены выкупа.

То же самое было и за границей. Там тоже муниципалитеты сдали конки и омнибусы частным обществам, наживающим громадные богатства, но тогда закон увеличения передвижения был еще неизвестен. Мы начали делать ошибку, когда другие в ней уже раскаивались. Мы могли, мы должны были её избежать — мы её не избежали и потеряли городские миллионы.

Теперь мы вступаем во второй фазис этого дела. Электрическая тяга появилась и стремится занять место лошадей. Совпадает это с освобождением многих городов от их договоров с акционерными обществами, И теперь вовсю снова разгорается борьба между трамваем городским и бельгийским.

Некоторые города вынесли борьбу и обзаводятся муниципальными трамваями, другие снова связались с бельгийскими обществами, третьи еще медлят, борются.

Если первая ошибка может иметь оправдание в незнании, то вторая уж будет непростительна. Тут уж мы имеем опыт не Европы, а свой собственный. Неужели нам одной ошибки, десятки лет стоившей громадных денег, мало?

Ведь трамваи — источник больших доходов для города, доходов несомненных и постепенно растущих. Не взять дело в свои руки, значит не подобрать, что теперь перед нами лежит, А мы кричим: «денег нет!» Да вот они, деньги!

А вода? Сколько теряют города, не заботясь или заботясь недостаточно о водопроводах? Где вода ни проведена, она даёт благоденствие городу и вместе с тем служит для города большим источником дохода. А между тем, много ли городов с водой хорошей и в достаточном количестве.

Мостовая? Неужели не понятно для всех, что выгодно мостить все улицы города. Получается очень странная аномалия. Крик общий стоит, что у нашей деревни дорог нет. Требуют улучшения дорог. Но неужели можно думать о дорогах деревенских, по которым на десятки вёрст не встретишь человеческого жилья, когда в наших городах немощёными остаются улицы и базары?

Если вымостить окраинную улицу, сразу поднимается цена земли, домов и квартир. Улица начинает обстраиваться. Поднимается оценка домов, увеличивается оценочный сбор. Одним словом, расход возвращается в городскую кассу и прямо и косвенно.

Конечно, у нас затруднён кредит для городов. Часто разрешение займа или предприятия зависит от личных отношений. Знаем мы и ужасный случай, где муниципализация конки не состоялась лишь по непонятному запрещению администрации. Кое-где эти внешние тормозы могут служить для городов смягчающими обстоятельствами, но отнюдь не всегда и везде оправданием. Большей частью, надо признаться, это вина самого самоуправления, или, скорее, несоответствие нашего так называемого самоуправления (по-моему, правильнее новый термин «управления») к потребностям обывателя.

Даже косностью, даже невежественностью нельзя всегда объяснить отсталость наших городов. Наши думы как будто знать не хотят пользы обывателя. Зачем вода, когда мы пьём сельтерскую или содовую воду? Зачем мостовые на окраинах, когда мы живём в центре?

Еще неизвестно, где лучше живётся богатым: среди нищих или среди достаточных?

Но вечно так идти дело не может. Перед очевидностью должен будет сложить оружие даже личный интерес. И если нельзя по внешним, внутренним или финансовым причинам немедленно приступить к той масс благодетельных предприятий, которые призваны одновременно и удовлетворить различным потребностям обывателя и обогатить городскую кассу, то, по крайней мере, обязанность городов не закабалять себя новыми разорительными контрактами и не отдавать на долгие сроки свои доходные статьи на эксплуатацию частным лицам.

В этом отношении, впрочем, уже проявилось сознание у общества. Число таких концессий, по-видимому, уменьшается и даже в наших думах под напором общественного мнения всё больше и больше приверженцев имеют хозяйственная постановка и эксплуатация регалий.

Но за последнее время за границей же нам подаётся новый пример более широкой постановки городского хозяйства: то там, то сям мы видим новые предприятия, полукоммерческие, а то и чисто коммерческие, которые берут на себя города к взаимной пользе обывателя и городского бюджета. Принятая общественным мнением сначала не особенно благосклонно муниципализация разных торговых предприятий теперь приобретает всё больше и больше сторонников. Попытки к тому же, хотя и слабые, мы видим и у нас в России. Правда, их можно по пальцам перечесть, но дорого начало, дорого ознакомление публики с новыми приёмами.

V. Муниципализация торговых предприятий

Лет двадцать-тридцать тому назад, когда в земствах или думах поднимался кем-нибудь вопрос о выгодном для города или уезда предприятии, сопряжённом с коммерческим расчётом и обычно принадлежащем к области торгового мира, сейчас поднимался кто-либо из опытных гласных с заявлением, что такое, мол, предприятие, как коммерческое, выходит из сферы деятельности земства или думы. Довод этот магически действовал на собрание и предложение проваливалось изредка робкое заявление какого-нибудь новичка: «Да почему же всякое коммерческое дело выходит из нашей компетенции?» — оставалось без ответа. Дело, ведь, само по себе казалось достаточно ясным.

Это было время и концессий и крупных подрядов. Также казалось неопровержимой истиной, что крупное финансовое предприятие лучше будет и задумано, и профинансировано, и проведено в жизнь и эксплуатировано концессионером-финансистом или акционерным обществом, нежели управой. Со временем поняли, что хотя акционерное общество и имеет некоторые преимущества перед муниципалитетом по большей подвижности и самостоятельности её исполнительных органов, но это преимущество отнюдь не вознаграждает за те громадные барыши, которые из кармана города или его обитателей переходят к акционерам. Что время концессии для городов если не прошло, то несомненно пройдёт, и пройдет вскоре, — это уже есть научная истина.

Точно таким же образом понемногу минует время крупных подрядов. Домов на выстройку уже не сдают, а строят хозяйственным образом через мелких подрядчиков-специалистов. Мало-по-малу муниципализуются городские предприятия.

Но городам, по-видимому, на этом не суждено остановиться. Последнее десятилетие за границей по этому же пути сделаны новые, крупные и весьма плодотворные шаги. Я говорю про муниципализацию некоторых торговых предприятий.

Но не только за границей, и у нас уже никому не кажется диким, если заговорят про городские мясные или хлебные лавки. Повторяется, конечно, фраза, что это не городское дело, но не так уже убеждённо, как прежде. Мнение это горячо оспаривается многими более предприимчивыми гласными.

Главным поводом для торговли, конечно, сначала являлось не желание получить барыши, а другие цели, достижение которых для земства или для городов считалось целесообразным.

Земства, например, убедились, что тормозом для развития сельского хозяйства явилась недостаточность машин и орудий для крестьян. — Появились склады их, чуть не при всех земствах. Склады работают с каждым годом всё лучше, и про убытки не слыхать. Заметило земство, что косы продаются крестьянам косниками втридорога и нехорошие. Стали в рассрочку торговать косами — и дело пошло. Горят деревни русские — и кое-где продаётся кровельное железо. Захотели улучшить крестьянское чтение — появилась земская книжная торговля на местах и в разнос.

В городах торговые предприятия вызваны преимущественно необыкновенным ростом фальсификации и требованиями санитарии. Главным образом эти нововведения коснулись торговли пищевыми продуктами. Одесские пекарни, тифлисские и батумские мясные лавки иногда функционируют и не совсем удовлетворительно, но, в общем, польза их общепризнана.

Стоит только убедиться, что борьба с недобросовестной торговлей (как и всяким злом) исключительно мерами карательными ни к чему не ведёт, и вы непременно придёте к необходимости выводить это зло другими путями. Делают хлебники слишком лёгкий и не довольно чистый хлеб — откройте свои пекарни, отпускающие хлеб настоящего веса и безусловно чистого приготовления и вы этим самым убьёте недобросовестную торговлю частных лиц. Покупатели сами к вам пойдут. Не лучше ли это обязательных постановлений, протоколов и кутузок? Как уже стараются бороться с мясоторговцами и таксами и целыми организациями торговых смотрителей. И что же? То там, то сям приходят к заключению, что это дело надо взять в руки самому городу. А ведь это дело громадное: тут и стада, и пастбища, и собственная мясоторговля. Это ли не торговое предприятие? А справляется с ним город?..

Другая отрасль, которая кое-где прививается, это — бумажно-книжная торговля.

Если вдуматься, сколько переплачивает население, и притом население самое симпатичное — учащиеся — на бумаге, карандашах, тетрадках и учебниках, то необходимость открытия этой торговли самими городскими управами сделается очевидной, не говоря уже о возможности для грамотного читателя получить хорошую книгу взамен воинственно-суеверных лубочных изданий.

Сама жизнь наталкивает на новые предприятия. Городские больницы, приюты и прочие заведения нуждаются в стирке, вызывают постройку механических прачечных.

Естественно сделать их большими, потому что чем больше прачечная, тем дешевле обходится в ней стирка белья. Само собой напрашивается мысль использовать вполне такое учреждение не только для городского белья, но и для частного. И вот является за границей муниципальная стирка белья для бедных.

Приходит человек в одной грязной рубашке и выходит через полчаса в ней же чисто вымытой, высушенной, выглаженной. Прачечная... тут... вода... естественно напрашивается мысль здесь же устроить и баню. Снял бедняк бельё стирать, а сам пока вымоется. Все чисто, хорошо, гигиенично. Главная цель — не выгода, а польза бедняка-обывателя.

Вот правильно понятая задача городского управления. A барыши сами собой идут. За прачечной и баней естественно устроить и муниципальные купальни, и дешёвые столовые, и т. д. Обеды, которые развозятся в Англии и питают всю бедноту, несмотря на свою дешевизну, дают хороший барыш. Потребительные общества, дошедшие в Швейцарии, Италии, Англии до столь блестящего состояния, занимаются всеми возможными отраслями торговли. И дела идут хорошо на пользу бедноты. В Швейцарии мы видели общины, все до одного жители которых принадлежат к потребительным обществам и где вся торговля сосредоточилась в их магазинах. Тут до муниципальной торговли всем — уже один шаг. Но и этого мало... В Швейцарии же есть потребительное общество, устроившее бумажную фабрику, и если все жители города состоят членами этого общества, то нельзя ли назвать ту фабрику муниципальной? Но и за границей такое явление одиночное и распространение его только разве в будущем может мерещиться самым смелым фанатикам расширения коммунального хозяйства.

Как виноторговцы не могут простить винной монополии министерству финансов, так естественно торговому люду быть против муниципальной торговли. И ожидать от них содействия в этом деле всё равно, что заставить их самим себе копать могилы. Естественно, что хлебники будут помогать мясникам в их борьбе с городом, естественно, что и мясники будут против хлебопекарен. Тем не менее сознание пользы муниципальных предприятий всё более и более распространяется в культурных слоях населения и трудно предположить, чтобы борьба с ними была особенно продолжительна и плодотворна.

Надо признаться, что в борьбе со всем, что пахнет муниципализацией, пускаются в ход всевозможные средства, даже не совсем красивые. Пускают громкое слово «социализм», хотя ничего социалистического нет в содержимой городом мясной лавке. И, увы! до сих пор действуют на наше воображение громкие слова, хотя бы не соединённые с мыслью. «Металл», «жупел» многих пугают, как пугает иных слово «социализм», хотя бы и без толку употреблённое. Социализм предполагает насилие, хотя бы закона. Можно ли назвать социализмом положение, основанное даже не на законе, a на свободной конкуренции? Очевидно, нет; и пугаться этим, ложно употребляемым словом так же неразумно, как недобросовестно напрасно им пугать. Между тем как часто это делают некоторые беззастенчивые органы нашей печати!

Основанием городской торговли должна быть свободная конкуренция с частными предприятиями. Право же монопольное города могут себе присваивать только в случаях безусловной доказанной полезности именно их предприятия в сравнении с другими. Так, например, вода. Очевидно — город имеет право запретить брать колодезную воду, вредную для здоровья, и заставить пользоваться водой из городского водопровода.

Только в таких исключительных предприятиях, притом по своему существу или громоздкости не подлежащих конкуренции, обязательное постановление может заставить обывателя обратиться к городскому предприятию, чисто же торговое дело нужно вести на общекоммерческих основаниях. Зато же и прочно и полезно будет дело в случае победы! Главный тормоз, выставляемый противниками муниципализации, тот, что всякое дело коммерческое гораздо лучше ведётся частным лицом или обществом, чем городом. Кроме общих причин, затрудняющих и замедляющих ход городских предприятий (а всякому понятно насколько в торговом деле — где главное быстрота — вредят всякие замедления) города, в особенности наши, страдают от недостатка людей. Многое бы сделали, да людей нет. И вот этих людей снова ищут не там, где следует, и вместо того, чтобы привлекать к работе людей интеллигентных, их избегают не только по принуждению, но и добровольно, и на эти дела, как и на другие, берут людей по протекции того или другого влиятельного лица. Недаром вошло во всеобщее употребление выражение, которого я терпеть не могу, но которое приходится употребить: «городской пирог» .

В кусочек городского пирога, к которому надо подойти или подвести приятеля, обращается слишком часто даже наилучше задуманное предприятие. А это будет, пока городское самоуправление будет в руках одного избранного класса населения, и притом избранного не по тем признакам, по которым бы следовало!..

В заключение не могу не указать, как на пример одного из наилучше управляемых городов Европы — Глазго. В Глазго налогов нет ни на дома, ни на торговые предприятия, ни на собак, ни на что. Город извлекает доходы из целой серии предприятий: водопровода, трамвая, освещения, бань, домов, магазинов. Всё действует на коммерческих началах и приносит доход, причём и цены устанавливаются такие, чтобы и предприятию, т. е. городской кассе, было хорошо, и обывателю не тяжело, а где надо и вовсе дёшево. И сколько добра делается на эти доходы; какие школы, какие больницы, какие удобства всякого рода, какие квартиры для бедных!..

Вот ответ на злосчастное: денег нет, людей нет! Есть, где умеют найти, и деньги и люди...

Были бы они и у нас...

VI. Волокита в городских хозяйствах

Один из главных недостатков всех городских хозяйств мира—это некоторая неповоротливость, медленность в решениях. Посмотрите, как долго тянется у нас в думах любое дело, дело трамваев, например. Право, иной раз успели бы сдать это дело концессионерам и срок концессии успел бы уже пройти, а дума всё ещё не успевает решить, — как, где, каким способом и какой системы построить трамвай. В этом большая разница между акционерным обществом или товариществом и думой. Если спросить любого подрядчика: с кем ему приятнее иметь дело, он вам ответит: с кем угодно, даже с казной, лишь бы не с городом. Поэтому города платят подрядчикам дороже, чем другие учреждения, а тем более, чем частные лица. Договоры на городские работы пишутся всегда очень строго, с неустойками за плохую работу, за неисполнение в срок, за малейшую неаккуратность.

Часто условие не исполняется по вине самого самоуправления и вот вам начало целого ряда тяжб, тормозящих дело и дорого стоящих обеим сторонам. Понятно, что возможность этих беспорядков, тяжб и сопряжённых с ними убытков действует на цену подряда или найма. Этим объясняется, что город всё делает дороже простых обывателей. И при всём том городское дело делается не лучше, а большей частью хуже, чем у частных лиц.

Чтобы видеть, отчего это происходит, сравним городское самоуправление с акционерным обществом. Управа соответствует правлению, дума — общему собранию. Общее собрание акционеров — это и есть тот орган, чьи интересы должны быть соблюдены. Оно и решает дело в своих личных видах и выбирает правление почти всегда из лиценаиболее заинтересованных в деле. Это правление и вертит делом, как хочет. Ясно, что раз они ведут своё собственное дело, у них руки развязаны для дела.

Другое дело в городском самоуправлении. Сама-то дума ведёт не своё личное дело, а дело города, горожан. Сама дума, хотя в чём и безответственна по закону, но перед общественным мнением она отвечает. При этом как бы в какой-нибудь думе ни низко стоял уровень этических требований, но эта ответственность всё-таки чувствуется гласными. Приведу пример: гласный делает в думе явно выгодное для города предложение какой-нибудь поставки. Он даже барыша брать не хочет и рискует остаться в накладе. Дума, строго говоря, не может принять его предложения из боязни, что её будут упрекать в угодливости к своим. Да и гласному нельзя посоветовать такой любезности.

Личный интерес членов управы ещё менее связан с интересами города, чем интересы гласных. Правление акционерного общества чувствует себя хозяином, оно ведёт своё дело. Управа ведёт чужое дело, тем более ответственное. Она может чувствовать себя лишь управляющим, а никак не хозяином. Ответственность её еще тяжелее, чем ответственность думы. Кроме ответа перед общественным мнением, она отвечает ещё перед думой. Да и за грехи-то думы перед общественным мнением почти всегда отвечает управа, a то и один голова. Такова уже общественная логика. Мне приходилось быть свидетелем таких сцен. Гласный уговаривает думу сократить какой-нибудь расход. Управа протестует. Дума, несмотря на этот протест, соглашается с гласным. Проходит несколько времени: тот же гласный происшедшее от излишней экономии зло ставит в вину управе. А об общественном мнении и говорить нечего. Перед публикой всегда виновата управа. Публике нельзя разбираться в том, кто прав, кто виноват, и нападки её всегда почти направляются на управу.

Тем более управа отвечает за своих агентов. Число этих агентов иногда доходит до нескольких тысяч. И вот если служащий, а то и контрагент города, вроде подрядчика, наносит городскому делу ущерб, поднимаются крики против управы; она не доглядела, хозяйство никуда не годится и т. д.; хорошо ещё, если не бросают в неё обвинения в нечестности.

Даже стихийные несчастья ставились в вину управам.

Понятно поэтому, что в городском деле управам приходится быть ещё более осторожными, чем думам.

Но у управы есть ещё одно обстоятельство, связывающее ей руки. Иногда по закону, иногда по думскому постановлению ей приходится сравнительно неважные дела доводить до думы.

А так как в думе столько дел, что иным из них несколько месяцев приходится лежать, пока до них дойдёт черед, то понятны происходящие от этого потери времени.

Я знал случаи, и много таких, когда пустое предположение о постройке торговой будки на площади удовлетворялось, когда в постройке её уже не было надобности. А земельные дела, требующие не только санкции думы, но и особо полного состава её, кое-где затягиваются так, что целые поколения не могут регулировать своих отношений к городу.

По-видимому, желателен как можно больший контроль думы над своим исполнительным органом. При этом как будто желателен контроль не только по исполнению известной работы, но и вмешательство в дело до его окончательного решения.

Часто гласный, сделав дельное замечание, заметив ошибку в смете или расчёте управы (а где их нет?) и тем сберёгши несколько сот рублей городских денег, очень гордится своим подвигом. Но опасно из этого выводить заключение, что надо побольше дел проводить через думу, так как она сбережёт городские деньги. Если бы эту смету или расчёт провести ещё через другое, еще более многолюдное собрание, очень возможно, что могли бы быть сделаны еще более значительные сокращения расходов. Несомненная польза таких сокращений отнюдь не вознаграждает то, иногда громадное, зло, которое происходит от недостаточной самостоятельности управы.

Кроме происходящей от этого волокиты — и в денежном отношении такие выгоды гораздо меньше возможных упущений.

Например: дума потребовала, чтобы торги выше известной суммы утверждались ею. Между тем представляется возможность сделать работу или купить материал очень выгодно, воспользовавшись случаем. В большом хозяйстве такие случаи представляются часто и каждый раз созывать экстренное собрание думы немыслимо. Приходится отказаться от выгодной покупки и ради формы мириться с большими убытками.

Желание ввести в управские дела более, по мнению гласных, бдительное око самих хозяев, как они часто себя называют, и сознанная невозможность для думы вникать в эти дела вызвали образование думских исполнительных комиссий. Некоторые комиссии считаются чуть-ли не началом всех зол городского хозяйства, другие, наоборот, видят в комиссиях всё спасение. Комиссиям думы доверяют больше, чем управам. Комиссии состоят из «своих», тогда как управа из «не-своих».

Отчасти такое разделение на «своих» и «не своих» правильно, потому что в управу на платные должности головы и членов избираются люди несколько особого характера, чем гласные, считающие себя хозяевами или «отцами» города. От этого недостатка у членов управы « родительских » чувств и происходит недоверие настоящих «отцов». В комиссиях же, почти всегда бесплатных, сидят сами «отцы». Им и доверие больше. Хотя комиссии несколько более подвижны, чем дума; им, к сожалению, тоже присуща волокита. Правда, собираться не могли бы чаще и при том, когда нужно, по приглашению управы, но на практике почти везде заседания комиссий посещаются плохо. Гласные, не без основания говорят, что и в думе работы довольно для людей, не только ничем не вознаграждаемых, но часто вынужденных для дел общественных бросать свои личные дела.

Все, что тормозит деятельность думы и управы, присуще и комиссиям. Та же необходимость часто истинную пользу приносит в жертву разным соображениям политического свойства, та же малоподвижность, та же еще большая, чем у управ, неподготовленность к делу и при этом возможность не собираться, когда не хочется — и вы получите орган ещё более медлительный, чем управа.

Волокита в городском хозяйств присуща и иностранным городам, хотя последнее время везде замечается стремление дать большую самостоятельность исполнительным органам.

В наших же думах, чтобы человек не делал злоупотреблений, ему связывают руки. Ясно, что со связанными руками он не сделает зла, но не сделает и добра. Против злоупотреблений отдельных лиц есть другие средства: фактический контроль (не препятствующий делу, но строго проверяющий сделанное), полная и безбрежная гласность и, наконец, перенесение центра тяжести работы с тех частей общества, которые теперь пользуются доверием, на другие, более достойные доверия и ныне с неудовольствием и по необходимости допускаемые к работе в качеств третьего элемента.

VII. Дума

Цель существования думы, управы, гласных одна — благо города, т. е. благо обывателей. Главный поэтому вопрос, или, скорее, единственный вопрос, который нам представляется, когда мы хотим критически отнестись к нашим думам, — следующий: соответствуют ли думы, т. е. состав их, и всё законодательство, по которому они действуют, наилучшим образом пользе обывателя. Я, конечно, подразумеваю под словом „обыватель" всякого жителя города от первого до последнего, постоянного и временного. На этот вопрос может быть только один ответ: не соответствуют.

Если спросишь обывателя, кому бы он вверил свои хозяйственные интересы, то несомненно он обратился бы не к тем, кто в настоящее время ведает это хозяйство. Возьмите нашу прессу. Только немногие органы нашей печати, которым дела нет до обывателя и которые все вопросы—политические, общественные, научные, хозяйственные решают с точки зрения пользы своей, какими бы громкими, хотя и явно ложными принципами они ни прикрывали своего всепоглощающего эгоизма, — только такие органы печати, не краснея, могут все недостатки нашего городского хозяйства сваливать на самую сущность принципов самоуправления. Вся остальная печать, не весь стыд потерявшая, строго разграничивает то, как наше хозяйство ведётся от принципов, на которых таковое основано. Преклоняясь пред принципами, пресса, не скрывая грехов, указывает на все недостатки самоуправлений. А недостатков этих страшно много у всех, начиная от столиц и кончая городами с так называемым упрощённым самоуправлением. Недостатки эти видны каждому обывателю и редкий обыватель не вторит прессе в осуждении своих городских деятелей.

Повторять все эти обвинения здесь не место. Но указать главные основания розни обывателей и их представителей не мешает.

Главное, что уже давно вызывает наибольшее число нареканий, это — состав гласных. Гласным может быть: 1) домовладелец, 2) купец. И только. Другими словами, для избирателя и гласного есть один ценз: ценз имущественный и при том очень высокий. Ценза образовательного не надо. Пусть профессор окончил три университета в России и за границей, написал учёное сочинение, давшее ему всемирную известность, но права положить шарик тому или другому кандидату в «отцы города» он не заслужил. Право это предоставлено его соседям, нажившим дома, один, быть может, ростовщичеством, другой, торгуя кабаком, третий, того гляди, и домом терпимости. Ну, не досадно ли?

Теперь в Петербурге (почему только в Петербурге?) квартиранты получили право избрания, но и это право распространилось на лиц, живущих лишь в больших квартирах, так что мой учёный, живущий в меблированных комнатах, всё ещё счастья попасть в гласные или даже избиратели не получил.

Рассуждают так. Город состоит из домов; если большинство думы будет состоять из обывателей недомовладельцев, то они могут обложить дома, как главный предмет обложения, до такой степени, что домовладельцам останется запереть дома и бежать. Понятна склонность людей неимущих облагать имущих в свою пользу. Так говорят защитники теперешнего порядка, забывая обратную сторону медали. Действительно, в теперешнее царство домовладельца и крупного торговца мы видим совершенно обратную картину. Домовладелец поглотил обывателя. Долго останавливаться на этом нечего. Все знают, что громадное большинство русских городов не хочет вовсе знать больничного дела, довольное, что может эту обузу свалить на земство. Кое-где даже и народные школы в городах устраиваются земствами. Действительно, ведь домовладелец и крупный торговец пригласит учителя, доктора к себе. Ему больница, школа не нужна. Для центра, где живут богатые домовладельцы — и улучшенные мостовые и порядочное освещение; для окраин — ухабы и мрак. На окраинах в Тамбове тонет на улице лошадь, окраину и в столице тщательно оберегают от общения с центром, чтобы не понизить в центре квартирных цен. А невероятно низкие обложения в некоторых городах, ещё стесняющие круг избирателей, понижающие максимум оценочного сбора, сплачивающие «отцов города» в совсем семейный кружок!

Это зло от домовладельческих дум мы видим везде, испытали его много раз, тогда как страхи противников, конечно, на деле бы не оправдались. Ведь стоит назначить, как оно, впрочем, и есть, предельное обложение, и бояться переобложения домов нечего. Зато обывательские дела ведались бы обывателями; участвовали бы в работе и жители верхних этажей, и подвалов, и окраин.

Да и без предельного обложения сама жизнь установила бы нормы этого обложения. Ведь и обывателю-недомовладельцу выгодно, чтобы домов было больше, чтобы дома были лучше, чтобы торговые обороты увеличивались; выгодно, чтобы было хорошо и домовладельцам и торговцам. Разорить домовладельцев значило бы разорить и обывателя. Поэтому предоставление прав одной категории жителей может повести к ущербу всего города на пользу привилегированной категории; привлечение же к работе всех жителей не может повести к разорению одного какого-либо класса. Для всех выгодно, чтобы всем было хорошо, чтобы было равновесие всех классов. Поэтому расширение круга избирателей могло бы исправить настоящие недочёты самоуправления без малейшего риска подвергать города тем ужасам, до продажи их с торгов за долги включительно, которые предсказываются противниками этой насущной реформы.

Гласными думы могут по настоящему законодательству быть все избиратели. Между тем, я полагаю, что требования от избирателя и гласного должны быть различны. Избиратель, т. е. обыватель, должен только сказать одно: желает ли он такого-то иметь гласным, верит ли он ему или нет. Гласный должен, кроме доверия обывателя, обладать ещё и положительными знаниями. Он должен решать вопросы санитарии, архитектуры, бухгалтерские, финансовые и другие. Гласный должен быть человек разносторонне образованный. А образования-то от него и не требуется. Поэтому, если ценз нужен, то гораздо более для гласного, чем для избирателя. Я разумею, конечно, ценз образовательный. Я говорю: если ценз нужен, потому что убеждён, что обыватель, хотя бы и темный, сумел бы разобраться в своих кандидатах и кроме доверия потребовал бы от него и научного знания и умения. Но во всяком случае главная беда наших дум — власть так называемых «черных сотен» — могла бы быть парализована, за невозможностью более радикальной реформы, введением образовательного ценза.

Состав избирателей влечёт за собой при выборах избирательную борьбу интеллигентной партии с «чёрной сотней». И вот приходится сплошь да рядом присутствовать при удивительных результатах такой борьбы. Вдруг узнаёшь, что лучшие силы из избирателей, все мало-мальски учившиеся, забаллотированы. Забаллотированными оказываются люди, составляющие красу местного земства. Стыдно бывает за выбиравших. И после этого находятся люди, не стыдящиеся взваливать на самые принципы самоуправления результаты искажения этих самых принципов!

Вторая главная причина нареканий на самоуправления заключается в отношениях органов самоуправления к администрации.

То, что прежде называлось «органами общественного самоуправления», теперь переименовано в «органы городского управления». В этом сказывается всё. И я не ошибусь, если скажу, что дела делаются хорошо или плохо в зависимости не только от того, хороша или плоха дума, но и от того, какие у неё отношения к местной администрации. Самые лучшие начинания думы могут погибнуть, если местная администрация отнесётся к ней или к органам недоброжелательно. Я знаю тому не один пример. Самый выгодный для города проект проваливался, потому что без всякой причины администрация накладывала свое vetо.

И не говорите мне, что у думы есть право обжалования. Конечно, оно есть. Но независимо от того, что такие дела ждут по нескольку лет своего решения, даже и благоприятное для думы решение сената часто не приводится в исполнение. Средств для этого у администрации довольно. Я уже не говорю, что придерживаться и в других случаях таких решений сената совсем не считается обязательным не только для других местностей, но даже и для той, по отношению к которой это решение последовало. Общее правило таково, что дело городское может идти хорошо только при условии хороших отношений администрации к думе, управе, голове. К сожалению, кажется, чаще можно указать на случаи дурных, нежели хороших отношений. Должен сказать, что мне близко известны случаи, где администрация не только никогда ни одной палки не вставляет в колёса городского хозяйства, но, наоборот, сама готова отстранить могущие встретиться препятствия.

Часто хорошие отношения покупаются городским самоуправлением слишком дорогой ценой. Приносятся в жертву принципы, которые должны храниться свято всеми, кто имеет честь быть одним из штифтиков крупного механизма самоуправления. Не о таких жертвах я конечно говорю, рекомендуя добрые отношения. Я констатирую факт, что без добрых отношений плодотворной деятельности добиться трудно. Большей частью, конечно, это зависит от самой администрации.

Третий повод к нареканиям обывателя на самоуправление — полная невозможность для его органов провести в жизнь многие самые насущные постановления думы. Возьмём всё, что касается внешнего благоустройства города и что должно быть исполнено самими обывателями: соблюдение правил санитарии, строительных, торговых. Что может сделать управа, когда эти правила нарушаются? Обратиться к полиции? А полиция? Составит протокол и передаст его в суд, решение которого, по вступлении в законную силу и прошедши иногда две инстанции, приводится в исполнение. Покажем, как это иногда делается на практике. Устраивается, ну, скажем, кузница с нарушением строительных обязательных правил, т. е. там, где это не дозволено. Следящее за этим делом лицо доводит об этом до сведения полиции. Полиция составляет протокол и берёт подписку с кузнеца, что он недозволенных работ производить не будет. Протокол идет к судье, где иногда год и более ждёт своего решения. Наконец, кузница сносится, а кузнец штрафуется на незначительную сумму. А работать-то ему нужно было всего несколько месяцев и он нарушал всё это время покой жителей и, что ещё важнее, угрожал своей кузницей соседним постройкам в пожарном отношении.

Другой пример. Домовладелец содержит свой двор в невозможно грязном и антисанитарном виде. Ему до этого дела нет, Жильцы у него бедные, дом всегда полон. У него одна забота: больше получать, меньше расходовать. Составляется протокол. Через год он платит незначительный штраф. Новый протокол — новый штраф. А дом всё в том же виде, а жильцы и дети их мрут от разных инфекций. Да ему выгоднее по десяти штрафов в год платить, чем держать двор свой в хорошем виде!

А между тем, главная часть расходов на полицию лежит на городе, судьи тоже иногда получают жалованье от города. Я уже не говорю о случае, когда полиция кому-либо покровительствует из тех, на кого надо составлять протоколы. И нельзя сказать, как говорят некоторые, что городские порядки, и полиция, и суд таковы, каковых заслуживает культурный уровень населения. Если на самом Невском проспекте хорошенько покопаться, то найдутся такие нарушения самых элементарных санитарных правил, что в ужас придёшь. Тут культурный уровень ни при чем. Очевидно, желательно было бы изменить весь полицейский строй наших городов и ускорить (только ли увеличив численно?) судебную волокиту. Полная независимость полиции от самоуправления, полное отсутствие гласности в делах полиции, полная, наконец, безответственность её — вот те главные причины, вызывающие так часто нарекания не только на неё, но и на самоуправление. Вот это-то и особенно досадно. Ведь обыватель не вникает в подробности дела, он знает, что забота о санитарных условиях города лежит на самоуправлении, и ну ругать самоуправление. Но чтобы водворить санитарию, мало написать обязательные правила и следить за их нарушениями, надо ещё иметь хорошо организованные исполнительные органы для пресечения этих нарушений и быстро действующую судебную организацию, чтобы карать нарушителей. Думаю, что и закон мог бы быть строже для них. A то ведь пятирублевый штраф для домовладельца более похож на шутку, чем на наказание.

VIII. Гласные

Односторонне направленное законодательство даёт повсюду одинаковые результаты. Естественно, что наша система вылилась по всей России в одинаковых формах. Немножко больше, немножко меньше — но характер дум один везде. Охарактеризовать положение можно одним словом: везде у нас господство „чёрной сотни"!

Да и не удивительно, когда и общий и кое-где частные законы все направлены к одному: не допускать в думы интеллигентов. Так уже мир создан, что капитал и интеллигентность не совпадают, a у нас в России даже противополагаются друг другу более, чем где-либо. А если случайно мы и присутствуем при таком совпадении, то верх почти всегда берёт капитал. Интеллигентность в таком человеке мало-помалу прячется, входит в компромиссы и, в конце концов, уступает место сильнейшему противнику. Понятно после этого господство чёрной сотни, — их призвал закон владеть городами! Им и книги в руки!

К усилению этой категории гласных ведут и частные законы. Запрещение евреям участвовать в собраниях и в качестве гласных и в качестве избирателей — не на руку ли это чёрной сотне? А ограничение числа христиан на Кавказе? Даже как-то трудно выговаривается. Ограничение избирательных прав евреев может быть объяснено, ну, хоть нетерпимостью религии. А ограничение числа христиан? Чем это можно объяснить, как не светобоязнью? Не лучше ли было бы на Кавказе не определять числа гласных по религиям. Пусть одна дума была бы хотя сплошь армянской, другая сплошь татарской. Что же из этого ясно? Ясно, что всё это ведёт к одному — к уменьшению интеллигентности дум.

Напрасно подумает слушатель думского заседания, что вершат в думах дела гласные, сидящие в первых рядах и произносящие блестящие речи. Чего вы тут не услышите? И призывы к свету, к гуманности, к добру, призывы часто искренние, часто бьющие на эффект в надежде попасть в следующий номер газеты. Услышите вы тут и призыв назад, большей частью искренний, но и тут иногда основанный на тонком практическом расчёте. Иногда публика аплодирует то тому, то другому оратору. Но не тут дело делается. Начинается резюме головы, и вдруг в залу бегут курившие во время прений гласные и при голосовании постановляют решение, часто являющееся неожиданностью для публики и противоречащее тому, что говорилось во время дебатов, но предвиденное хорошо знающими потайные пружины муниципального механизма.

Сидят в думе голова, члены управы, председатели ревизионной, совещательных, исполнительных комиссий. Они знают дело ближе других. Но они ли оказывают главное влияние на ход думских дел? Иногда они, а иногда гласный, который никогда в думе и слова-то не проронил. Такой иногда гласный, а то и обыватель не из гласных (бывают и такие случаи), является буквально вершителем всех городских дел. Есть города, где всякое решение не только думы, но и управы, выборы самой управы, приглашение разных лиц на службу — всё это делается не иначе как с благословения какого-нибудь всесильного человека. Голова, члены управы, третий элемент — все в зависимости, той или другой формы, от этого фактического и действительного хозяина города. И это случай далеко не единичный.

В особенности закулисная борьба и потайные влияния легко наблюдаются при выборных кампаниях. Совершенно открыто пишется про эту агитацию в газетах. Заранее влиятельными лицами составляются списки гласных, причём избиратели являются удивительно дисциплинированными. Я говорю про большинство, которое всегда в думе ненавидит интеллигента.

У каждого жителя провинциального города на уме, как прокатывали людей высоко образованных, выдающихся земских деятелей.

Надо оговориться. Если бы агитация велась около конкретного какого-нибудь факта, если бы выставлялись pro и contra такого-то или другого человека в отношении его к работе, тогда было бы понятно. Такого рода выборная борьба раскрыла бы горизонт для будущих деятелей. Но, увы! не о деле пекутся эти господа, а о чисто личных интересах! Один ли человек забрал силу вследствие своего (конечно имущественного, а не образовательного) влияния на большинство избирателей, или группа лиц, связанных общими интересами, вот что создаёт почву, на которой строится здание самоуправления.

Наиболее разыгрываются разные аппетиты, когда дело идёт о городской земле. В центре России можно указать целые состояния, образовавшиеся более или менее нахальным, более или менее легальным захватом городских участков. Там же, где земельные отношения не вполне урегулированы, где нет правильно составленного земельного инвентаря, там ещё более разгораются глаза на городскую землю. Естественно, что все те, которых аппетит в этом отношении не вполне удовлетворён, скрыто, если не откровенно, будут против всякого, кто бы мог им противодействовать.

Деньги так привлекают людей, так их сплачивают, что естественными центрами денежных групп являются банки. Связь между городским самоуправлением и местным общественным банком очень ярко начала высказываться в семидесятых годах, когда начали основываться городские банки. Затем, после ряда крахов, связь эта перестала быть непосредственной, как прежде, но и теперь во многих местах она чувствуется. Банковские деятели сплошь да рядом и являются тем избирательным центром, вокруг которого группируется всё имеющее связь с кредитом и векселями. А это и есть среда, ведающая городское хозяйство. Недавно ещё мы были свидетелями страшно интенсивной избирательной борьбы в одном из крымских городов. Все средства считались дозволенными. Пресса участвовала в борьбе. Партии так и назывались: банковская и интеллигентная.

Кром двух постоянно встречающихся, довольно сплочённых, «групп гласных, интеллигентной и чёрной сотни», почти в каждой думе есть гласный или два, составляющих всем и всему оппозицию. Это люди желчные, видящие во всём злоупотребления и всегда открыто всех в этих злоупотреблениях обвиняющие. Странная вещь: присутствие таких людей как будто неизбежно в каждой думе. По-видимому, такие гласные должны бы быть очень полезными. К сожалению, на практике это не так. Увлекаясь мелочами, a то просто видя зло, где его нет, они пользуются малым авторитетом и часто за деревьями леса не видят.

IX. Думские заседания

Закон предвидел неохоту, с которой гласные будут посещать заседания. На сельских сходах для обычного схода требуется половина домохозяев, а для сходов, обсуждающих особо важные дела, — две трети; думское заседание (в больших городах) считается состоявшимся при одной трети гласных и может важные дела, касающиеся займов, земельных дел, решать при половине. К тому же на сход должен идти всякий. Положим, я — крестьянин, рождён без всякого стремления заниматься общественным делом. Тем самым, что я — член известной общины, я обязан являться на сходы и исполнять общественное дело, и несмотря на это, закон требует большого числа явившихся на сход.